CONVERSA COM ARTISTA: YHURI CRUZ E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

por Deri Andrade

21 de junho de 2020

Artista visual, Yhuri Cruz tem compreendido sua produção como um escritor que faz arte contemporânea. Tendo a memória como ponto de partida, sua narrativa poética enxerga a necessidade de inventar novas lógicas e novos mitos, interseccionando práticas que passam pela literatura, teatro e música. Para ele, a linguagem dramática se traduz em uma “possibilidade de endereçar ação e narrativa”. Graduado em Ciência Política (UNIRIO) e pós-graduado em Jornalismo cultural (UERJ), o artista nasceu, vive e trabalha no Rio de Janeiro, onde vem apresentando trabalhos em residências artísticas, exposições em espaços culturais e performance que percorreu as ruas da capital carioca. Nesta conversa com o Projeto Afro, que abre uma série de entrevistas com artistas, Yhuri Cruz fala sobre sua pesquisa e o entendimento de sua prática artística como algo em construção.

Pretusi, da Série Retratos (2020), de Yhuri Cruz. Foto: divulgação

Deri Andrade (Projeto Afro): A imagem de Anastácia Livre chegou ao crivo do sistema de educação com sua inclusão em livros de história de uma rede de ensino. Na obra, você descortina essa boca velada por séculos com uma Máscara de Flandres, tipo de aparelhamento de tortura usado durante a escravidão. Ao revelar Anastácia para o mundo, as mazelas desse período cruel são postas igualmente. Como você observa a relação do não protagonismo negro por parte do sistema de arte contemporânea e sua ainda tentativa de silenciamento?

Yhuri Cruz: É interessante quando você usa o verbo “descortinar” em sua pergunta. A cortina é uma imagem do meu repertório de pensamento e, geralmente, a utilizo como fantasma que media o protagonismo de quem encena, seja de mim ou das minhas parceiras de cena. Cortinar / descortinar pressupõe visibilidade / invisibilidade, mas não existência / inexistência. O que há atrás da cortina ainda existe nos bastidores, ou seja, o palco não é determinante de existência, mas sim de presença. Penso que meus trabalhos lidam com estratégias de descortinar bastidores e, consequentemente, emancipar novos protagonismos.

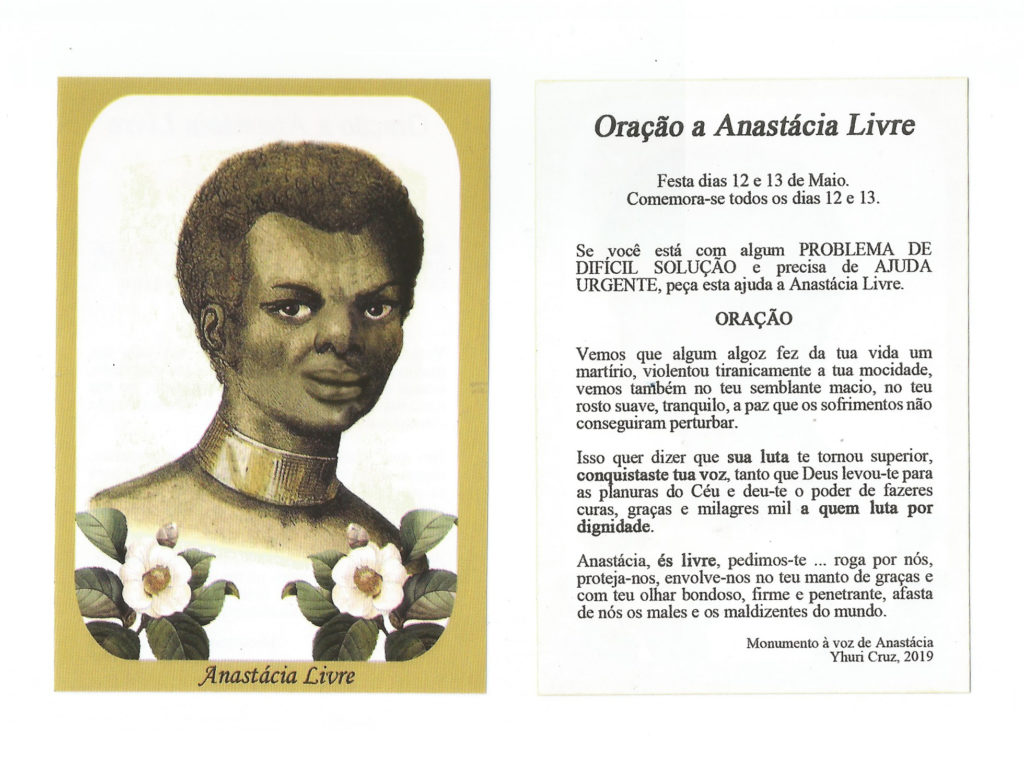

No trabalho “Monumento à voz de Anastácia” ou “Anastácia Livre” (2019), por exemplo, a máscara silenciadora de Anastácia não apaga a ideia de boca. Pelo contrário, a boca exerce o crucial papel de antagonista da imagem. Sem a boca submissa, não há ficção branca, não há trama (ou drama) para Anastácia. O que tentei fazer quando estava pensando neste trabalho foi me perguntar “como conseguir monumentalizar uma voz antagonizada historicamente e re-historicizar a imagem?”. Foi preciso contar a ficção completa, descortinar a mítica (implodir a mítica de dentro pra fora). A branquitude se sustenta em seus mitos econômicos e esquemáticas epistemicidas, e é necessário inventar novas lógicas e novos mitos. Para uma máscara de Flandres tão real e etnográfica, era preciso uma boca tão, ou mais, real quanto a máscara. Ou seja, na batalha de ficções, a mítica branca se esfacelou. Nunca mais não haverá a boca insubmissa.

A arte (e aqui incluo a literatura, música, artes da cena etc) é uma prática que tem a oportunidade de lidar com ficções, as quais entendo como partículas de poder que estão no mundo e, além de influenciarem o mundo, elas são inacabáveis. São como a natureza em si, elementais, cíclicas e amorais. É preciso alquimia para instrumentalizar essas partículas. E é preciso organização (política e estética) para descortinar sistemas ficcionais e inventar outros que não dialoguem com o do branco. O sistema de arte contemporânea me interessa na medida em que eu me interesso nele e, eventualmente, dependo dele. Eu acredito que o protagonismo é alcançado a partir de uma emancipação estrutural e não apenas uma emancipação do silenciador (ou da máscara).

Monumento à voz de Anastácia (2019), de Yhuri Cruz. Foto: divulgação

O uso de símbolos ressignificados é uma constante na sua narrativa poética. Essa memória, que você chama de “memórias subterrâneas”, pode ser vista nos escritos que ocupam paredes expositivas. Pode contar um pouco sobre a relação entre tema e forma no seu trabalho?

YC: A página e o espaço me interessam igualmente. Existe uma liberdade em quebrar palavras ao meio e criar novas versões de verbo que o espaço não me oferece. E, por outro lado, o espaço acolhe o espírito melhor que a página porque o corpo foi feito primariamente para se movimentar. Nessa dança entre palavra e espírito, eu não tenho interesse em limitar verbo à página, corpo ao espaço ou tema à forma. Eu não lido com o negro-tema, eu prefiro investigar o negro-vida, como escreveu Guerreiro Ramos. Mas não é uma prática fácil, pois a história colonial tem seu pilar na categorização e compartimentalização da matéria vital. E o corpo negrx, após seu processo de racialização e dissidência, foi delegado a ser tema, ou seja, um corpo a se expropriar.

Minha prática artística está em construção, mas vez ou outra eu tenho vislumbres e acho que consigo sacar o macrocosmo da minha produção. E olhando pro tempo e pro meu trabalho eu não vejo o que eu faço como temático em nenhum sentido, nem na forma nem no conteúdo.

Eu sempre fui um leitor muito voraz, especialmente de ficção. A literatura foi um campo muito mais familiar pra mim do que a arte. E hoje entendo que sou um escritor que faz arte contemporânea. Uma ficção compreende a invenção de um sentimento tão bem feito que se torna verossímil. E um trabalho de arte começa em mim geralmente a partir de três pilares: complexidade, sentimento e impacto. E isso não pressupõe soluções formais, só problemas (risos).

Os escritos na parede que você comenta na pergunta são parte de uma série que chamo de “Afrescos-monumentos”. Nessa série, eu busco entender a palavra como uma partícula de escala arquitetônica e estrutural. Como dialogar caracteres com um pé direito? Como fazer uma fala (–) dobrar a esquina de uma sala? A memória da palavra é maior que a escala da página, sabe…. Muitas vezes não cabe nas mãos.

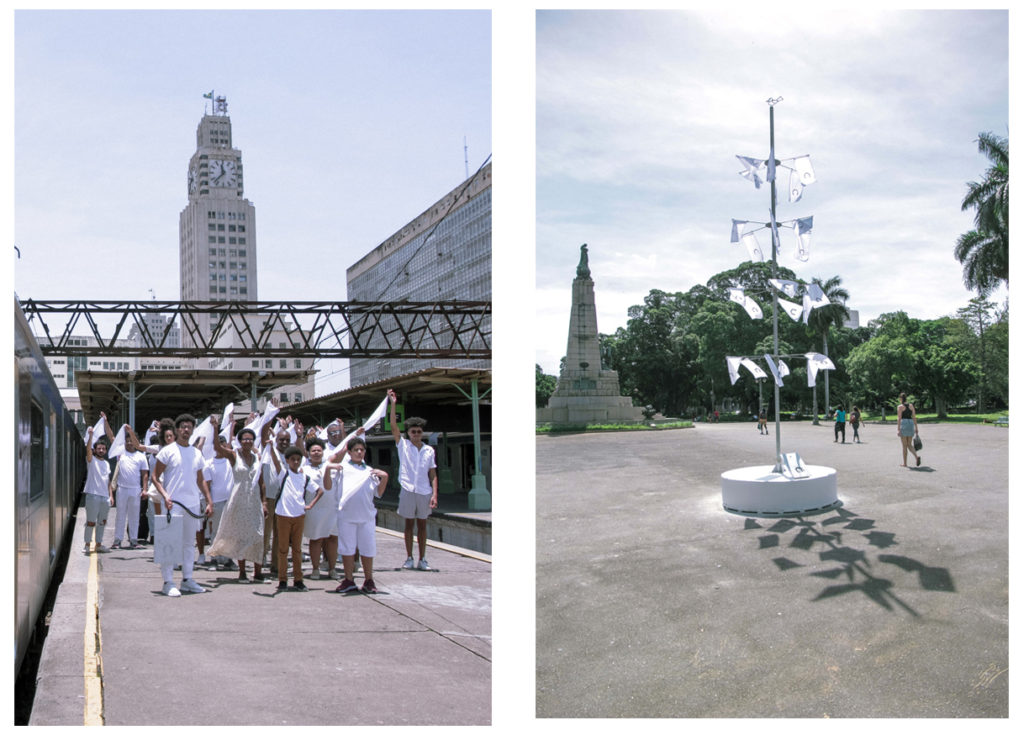

Em O Cavalo é levante: Monumento a Oxalá e axs trabalhadorxs (2019), a performance se entrelaça com uma instalação pública que ficou em exibição no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Neste momento, as redes sociais estão sendo tomadas por imagens de quedas por parte da população de monumentos aludidos ao racismo. Como você pode relacionar a obra com esse momento de resistência coletiva?

YC: O monumento na minha pesquisa está relacionado à uma imaterialidade, ou seja, em geral é mais sobre escala e menos sobre tridimensionalidade. A primeira vez que lido com a questão do monumento é no trabalho “Projeto para Jardim de Pedra”, de 2017. Neste trabalho, que se resume à uma fotografia de larga escala e uma placa de mármore carrara, busco entender como o estado brasileiro, militarizado e necropolítico, se coloca como monumento psicológico e imaterial (fantasmagórico) diante dos percursos da cidade, principalmente para pessoas em estado ou imagem de marginalização. Em seguida, tenho um trabalho que se chama “Memorial ao fantasma” (2018) que produzo alguns meses após à morte de Marielle Franco. É um tipo de esfinge aos fantasmas daquele período. Nestes dois trabalhos, utilizo a fotografia e a pedra como recursos para discutir memória, imagem e assombração. Desde então, venho encarando o monumento (ou as construções em escala monumental) como objetos de pesquisa, tentando entender ele como estratégia para discussões coletivas, ligada às questões da minha subjetividade e experiências que atravessam uma vivência maior que eu.

A obra “O Cavalo é Levante” foi minha primeira oportunidade de pensar um trabalho de arte pública – e isso fez toda a diferença porque eu estava lidando com fluxos subjetivos muito mais complexos e encorpados do que aqueles das galerias e museus. O espaço público tem muitas exigências e delicadezas e o Campo de Santana (ou Praça da República) no Rio de Janeiro, possui incontáveis camadas históricas sobrepostas – de local de açoite de corpos negrxs no período escravocrata, a um passeio “público” no início da República, e mais recentemente à prática de cruising e local de repouso de pessoas em situação de rua durante o dia etc. Além de todas essas camadas, o Campo é um local de passagem de trabalhadorxs que saem da Central do Brasil e o atravessam para chegar ao Saara. Quis erguer um monumento à energia de criação e deslocamento dessas pessoas. E como mediador, pedi licença a Oxalá para se juntar a nós, sendo ele esse Orixá primordial da criação.

Escrevi uma cena de diáspora urbana, pois a performance começa em Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro (onde moro), e desagua no Centro do Rio e no erguer das bandeiras que carregamos.

A obra engendra diversos vocabulários pra discutir um Levante. O cavalo, na minha pesquisa, é um símbolo do humano que canaliza o espírito, em oposição ao cavalo como símbolo colonial de poder militar. Hasteamos 24 bandeiras numa escultura que remete ao mastro Opaxorô de Oxalá, como uma reverência ao poder de criação e levante que xs trabalhadorxs que ali passam diariamente possuem. Isso é justamente o que está acontecendo hoje em dia, mas ao invés de ser um levante de destruição de monumentos racistas, imaginei um levante de construção de um monumento ao espírito de invenção. Ambos são fundamentais e complementares na subjetividade do espaço público.

O Cavalo é Levante (Monumento a Oxalá e axs trabalhadorxs) (2019), de Yhuri Cruz. Foto: divulgação

Essas performances são chamadas por você de cenas. Podemos observá-las como dispositivos de uma ação que incorpora teatro, música, canto, dança. Você pode falar um pouco sobre esse conceito?

YC: Cena é um conceito que ainda estou pesquisando, mas que tem relação com meu interesse na performatividade da palavra não apenas como grafia, mas também como ação. Eu começo a usar o conceito de cena num manifesto chamado “Nenhuma direção a não ser ao centro”, de 2018, onde recorro à escrita e à linguagem teatral para descortinar disputas de narrativa na história da arte moderna brasileira. Depois do manifesto (apenas escrito), escrevo mais três cenas que foram, de fato, encenadas: Pretofagia (2019), Farol Fun-Fun (2019) e A Cova do Escravo (2020). Na performance, percebo uma verdade de intenção no movimento. No teatro, percebo a ficção no corpo. Quando nomeio de cenas essas propostas, sinto a necessidade de fazer algo híbrido entre o experimental e o tradicional.

O teatro é um modo de operar que é muito especial pra mim. Além de o acesso ao teatro e ao cinema ser mais difundido à maioria da população preta do que a arte e a performance contemporânea, tenho na linguagem dramática a possibilidade de endereçar ação e narrativa. Às vezes, eu preciso encenar alguém que não sou eu pra me comunicar. A arte contemporânea não te dá essa opção, entende? O performer é o performer. E nem sempre tenho interesse em performar eu mesmo se eu sou tantas personagens, entidades, e cavalo pra tantas pessoas. Minha máscara não dá conta de todas as histórias que carrego. Preciso de novas máscaras negras pra vestir.

O que sei é que: as cenas, na minha pesquisa, são partes separadas de um todo, que encaro como um longo drama de emancipação preta. Eu convido artistas da cena pretxs que queiram colaborar comigo e criar algo juntxs. E percebo que no encontro, a transformação se torna uma possibilidade.

Pretofagia: Uma exposição-cena (2019), de Yhuri Cruz. Foto: reprodução/site do artista

Na pesquisa Monumento-documento à presença, de 2018, você esmiuçou a presença negra na instituição EAV Parque Lage (RJ). Com museus e centros culturais aderindo à campanha #BlackOutTuesday nos últimos dias, escancarou-se também a não presença de negros nesses espaços. Refaço aqui um dos questionamentos apresentado após o resultado da pesquisa e pergunto como esse fato implica nas ações dessas instituições?

YC: Em “Monumento-documento à presença” (2018), investigo os últimos 5 anos da EAV, em busca de artistas, expositores, curadores convidades e professores negres a fim de elaborar uma tabela estatística e um contrato ético com a escola. O contrato ético “Monumento-documento à presença” previa uma mudança no ethos da instituição de educação e arte, a partir de movimentos institucionais urgentes e decisivos para a presença de pessoas negras. Como documento, ele não foi assinado. Inclusive, foi um período traumatizante da minha vida quando pleiteei a assinatura do contrato. O que me deixa realizado é que o contrato, apesar de não ter sido assinado, ressoa diretamente no ano de 2019 nas presenças afro diaspóricas da escola. A instituição, ao que me parece, resolve aceitar os pontos listados do contrato como possíveis diretivas políticas para pautar parte de seu programa de formação de 2019. Uma amiga que esteve presente no curso de formação de 2019 chegou a se referir a si mesma e aos demais alunes como “filhos da presença”. Mas não há menção à obra-documento.

Isso é muito natural no jogo institucional: o pleito de novas políticas públicas feito por minorias, o silenciamento dessas minorias e, em seguida, um suposto movimento espontâneo que, na verdade, não é nada mais que um roubo de narrativa. Em inglês se chama political tokenism, aqui a gente poderia traduzir como moedismo político. Em última instância, penso no “Monumento-documento à presença” como um trabalho artístico, mas principalmente como uma complexa negociação.

Hoje, consigo perceber os impactos desse trabalho de negociação na minha pesquisa e na vida da Escola, mas percebo também como é urgente para nós, pessoas pretas, nos questionarmos em relação ao valor que se ganha ou se perde nas transações com a branquitude. A dívida é impagável, como aponta a professora Denise Ferreira da Silva, logo, as partes não estão em simetria de poder e acumulação. O quanto queremos arriscar perder (ou deixar de ganhar) e o quão cínicos serão os parâmetros dessas trocas é a questão aqui. Ou: o quanto arriscaríamos ao criar novos espaços de gestão?

Monumento-documento à presença (2018), de Yhuri Cruz. Foto: reprodução/site do artista

Em Pretofagia (2019), você articula a ideia do “corpo subjetivo preto” como “um corpo dentro do corpo”. Na exposição-cena, que aconteceu no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, como foram articulados os debates sugeridos no campo da racialização que faziam parte da obra?

YC: Todo o tempo de Pretofagia foi uma espécie de portal para mim. Digo a palavra portal porque a sensação que me vem é o sentimento de atravessar. Foi um percurso do qual tenho muito orgulho e onde encontrei muita gente, o que já é algo extremamente pretofágico se você for analisar o conceito e a narrativa de pretofagia. A partir da “Vocábulo”, residência que elaboro para anteceder Pretofagia, escrevo um ensaio dramático onde a grande cena é a caminhada de um corpo subjetivo preto que se percebe encenando o Yurugu, uma espécie de monstro colonial baseado nos pensamentos de Marimba Ani. A personagem se recusa a fazer parte daquele espetáculo, implode e cria a própria cena que nada mais é do que achar os outros corpos subjetivos pretes que havia dentro dela, resgatando-os e comendo-os. Vivendo em pretofagia.

Eu vivi essa ficção. Ou melhor, eu escrevi e encenei minha própria ficção de cura. O que aconteceu na Vocábulo e na Pretofagia foi justamente uma jornada de formação corporal (de saberes), de me encontrar nas mulheres pretas que partilharam seus conhecimentos na residência (salves para Emaye Ama Mizani, Tatiana Henrique, Gleicy Souza, Raquel Barreto e Taísa Machado), de me encontrar no público que era formado semanalmente com os encontros, de me encontrar no elenco de artistas incríveis (meus queridos eus: Alex Reis, Caju Bezerra, Dani Camara, Davi Pontes, Pedro Bento, Mayara Velozo, Nelson da Silva, Ellen Correa) com os quais compartilho a criação da cena, de me encontrar literalmente em cena, uma cena criada aos nossos moldes. Como digo no texto: uma cena de poder, uma cena-realidade.

Também foi um período de muita produção e investigação do espaço. Pretofagia foi uma exposição com muitos objetos diferentes que contavam a narrativa de formas bem diversas e não necessariamente linear. Além disso, lidar com um pé direito de 7 metros foi bem desafiante nas primeiras semanas de residência. Como preencher aquele espaço com significados? A partir do espaço, elaborei diversos trabalhos que antes não estavam na minha linha de pesquisa necessariamente. A cortina como chave de pensamento nasce lá, a instalação “O Banquete”, por exemplo, que é uma grande ilha de areia com diversas esculturas, no meio do espaço expositivo. E o “Afresco Pretofagia” que é mais um exemplo da pesquisa sobre monumentos às palavras, dessa vez com mais de 10 metros de extensão. Neste, se lia “- Vida, estou comendo você”. Todos esses trabalhos são entendidos diante do desafio no espaço e todos tratavam de uma ambiguidade da vivência preta, cujo o ponto de chegada era a vida, a morte e o corpo em cena.