CONVERSA COM ARTISTA: AS PROMESSAS DE RAYLANDER MÁRTIS DOS ANJOS

por Deri Andrade

4 de julho de 2020

Nascida no cafundó do mundo, a artista Raylander Mártis dos Anjos fez sua primeira promessa em arte em 2013, considerando essa sua primeira obra. Com uma prática artística interdisciplinar e transversal que encontra no cruzo entre arte e educação os pilares para desenvolver seu trabalho e seu pensamento, a artista procura estabelecer um diálogo entre a história coletiva e a sua própria história, o que chama por coralidade, envolvendo grupos de pessoas para colaborações e experiências de aquilombamento. Mártis dos Anjos tem formação em palhaçaria, bacharelado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais e Arte e Multimédia pela Escola Superior Gallaecia (Portugal), com pesquisas em residências artísticas, trabalhos como arte-educadora, performances e mostras individuais realizadas no Brasil e na Espanha. Nesta conversa com o Projeto Afro, a artista compartilha seus fundamentos, seus conceitos e seus processos.

Deri Andrade (Projeto Afro): Você tem levantado o conceito “autorizar-se” como forma de entender sua identidade de gênero como uma pessoa transvestygênere. O conceito partiu do processo de investigação para o trabalho Coral de Choros (2017-2018). Gostaria de abrir essa conversa com esse processo de transição/trânsito, que perpassa seu corpo dissidente e seu fazer artístico. Poderia falar mais sobre?

Raylander Mártis dos Anjos: Venho fundamentando através do mecanismo da autorização o pulso de vida que desarranja os postulados éticos, estéticos e políticos da cisgeneridade, e desarranjar esses postulados não implica em destruí-los. Autorizar-se é um movimento individual e coletivo ao mesmo tempo, porque eu internamente preciso elaborar o sensível, mas coletivamente eu me encontro.

Pensar em um mecanismo que funda uma existência transvestygênere é pensar numa atmosfera de emancipação e de desarranjo em relação à branquitude. Tem seus enraizamentos na construção de uma autonomia do sujeito, que parte de uma produção em coralidade, sempre coletiva e ao mesmo tempo individual.

Entendo como minha primeira transição a transição de cor; como segunda, a transição de choro; como terceira, efetivamente, a transição de gênero, que se soma a essas outras transições. Em Coral de Choros, eu entendi que chorar publicamente foi desarranjar determinados pactos com a masculinidade cisgênera, que comecei lá atrás com os marrons. É importante entender todos esses movimentos em conjunto, interseccionando essas transições para finalmente compreendermos de onde estou partindo para levantar o mecanismo da autorização.

Entendo também que o mecanismo da autorização tem raízes na racialização do meu corpo. Quando, por exemplo, sou chamada de “moreninha safada” por um homem que cruza o meu caminho, ou quando sou convocada a realizar determinados desejos de subalternidade que ele construiu para corpos racializados. Nesse sentido, o mecanismo da autorização funciona a partir desse contexto interseccional.

Coral de Choros apresenta a obra Choratório, homenagem a Marcelo Amorcelo, 2017 (marco), 2018 (apresentação), de Raylander Mártis dos Anjos. Foto: Mariane Lima.

DA: Na obra Mala (2016) você investiga o contexto da cor marrom, da qual passou a usar integralmente de 2016 em diante, para propor discussões sobre opressão colonial, por exemplo. Podemos observar parte desse trânsito citado acima ocorrendo também em Mala quando você propõe “estratégias de produção de liberdade”?

RMdA: Passar a usar apenas roupas da gradação tonal dos marrons – costumo utilizar a palavra marrom no plural – foi a forma que encontrei de estabelecer uma relação mais diarística com a construção de um pensamento transversal e em estado de alerta. Estar em alerta me permite gingar e esquivar das formas de aprisionamento que constantemente me convocam a ceder.

Esse é o meu trabalho mais longo, comecei a incorporar os marrons em meus dias em 2013, e desde então esse trabalho vem ganhando corpo. Em 2016 apresentei a instalação Mala porque fiz uma viagem para Portugal, essa obra antecipava essa viagem, que se materializava na tentativa de entender esse processo colonial. Quero dizer que, em termos de um revide ou acerto de contas, essa viagem foi um fracasso.

Contudo, são sete anos de pesquisa com os marrons e muitos atravessamentos. A cor marrom está inscrita em uma tentativa de fugir, e isso vai ganhando cada vez mais corpo quando encontro seus lastros na diáspora africana e nas histórias que me chegam desde o cafundó do mundo. Entendo que o processo de racialização no Brasil é tão complexo que esse espectro da cor precisa ser compreendido no plural. Falar dos marrons é também falar do processo de mestiçagem no Brasil. Quem é essa mulher marrom, que carrega a sua mala marrom, pra cima e pra baixo, na tentativa de manter a liberdade em seu próprio domínio?

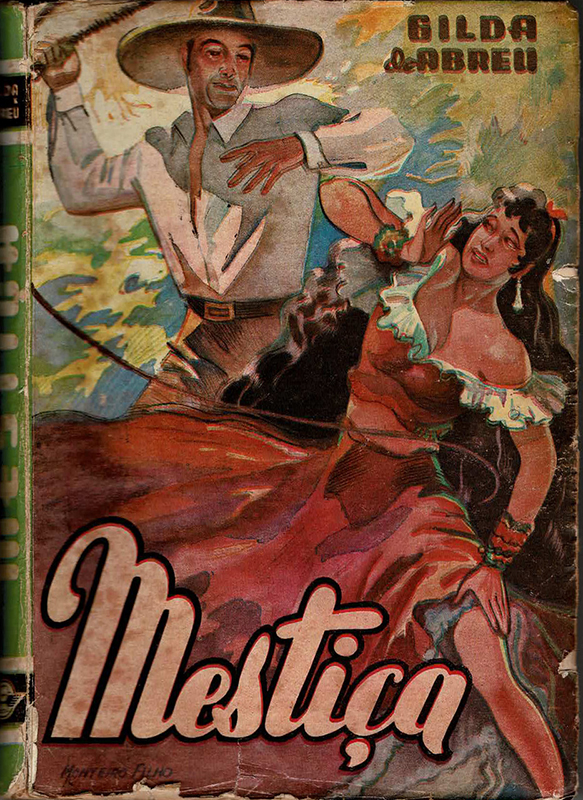

As páginas gloriosas da nossa história, 2019, de Raylander Mártis dos Anjos. Trechos do romance Mestiça (1944), de Gilda de Abreu e do cartaz de divulgação da peça A Mestiça (1951), do Circo Nerino gravados a laser em placas de compensado naval. Cetim marrom colado sobre a placa e parcialmente despregado de sua superfície. 42 x 30 cm cada. Foto: divulgação.

Emprego meus esforços neste lugar como forma de revelar o empardecimento no Brasil e planejar esses rearranjos e desarranjos, que permitam que a liberdade aconteça. Não pretendo com a pesquisa escamotear os processos de mestiçagem, ao contrário, pretendo revelar. Utilizo com certa recorrência o termo pardinha para acentuar esse engendramento violento que vivemos na operação de desidentificação.

Sou esse corpo: que consegue escapar das agudas nuances do racismo, mas que é pega em nuances mais imprecisas, mas tão viscerais e violentas quanto qualquer processo de racialização. Sendo uma pessoa pardinha sou desumanizada de todo o modo, e é importante acentuar que a maior parte da população brasileira está inscrita nesse processo compulsório de desidentificação e de empardecimento.

Foi tão primoroso o processo colonial no Brasil que percebemos, ainda hoje, pessoas violentamente atingidas pelo racismo, mas que encontram barreiras estruturais na luta a favor da liberdade. Muitas nem mesmo percebem, na bruma, a desumanização de seus corpos. E se percebem, não conseguem se movimentar para revirar e criar torções na colonialidade.

Em 2019, pesquisei o livro Mestiça, de Gilda de Abreu, e a peça A Mestiça, do Circo Teatro Nerino. Percorrendo essas duas fontes documentais, eu tentei compreender o contexto racial visceral que é o projeto de mestiçagem. Dessa pesquisa surgiram dois projetos que ainda não executei, mas que prometi. São trabalhos grandes, que lidam com a dimensão arquitetônica do espaço expositivo e com a itinerância dos circos. Esses dois projetos também têm a presença da cor marrom, que é para mim a cor da fuga dos cativeiros que se atualizam em nosso tempo.

Livro “Mestiça”, de Gilda de Abreu. Foto: reprodução.

DA: A partir do cruzo da escrita, performance, educação e brincadeira sua produção acontece. Como educadora-artista, você tem atuado em algumas exposições, cito aqui Entrevendo – Cildo Meireles, realizada no Sesc Pompeia entre 2019 e 2020 em São Paulo. Pode nos falar mais sobre essa ponte entre as duas vertentes – arte e educação – e de que forma sua arte acontece no entremeio delas?

RMdA: A educação é um dos pilares que se assenta a minha prática e o meu pensamento. Entender o meu fazer como um fazer em educação proporcionou uma atuação mais continuada em meus projetos e modificou a minha prática. Venho propondo aquilo que chamo de produção de coralidades: reunião e ajuntamento de pessoas que se debruçam durante alguns meses em investigações sobre temas como o choro, o riso, a morte ou a vida. Parto dos estudos sobre os arrecifes de corais, onde inúmeros seres dividem um mesmo espaço, um lugar comum. Quando propus o Coral de Choros para o Centro Cultural São Paulo, por exemplo, já estava planejado a criação de um laboratório continuado, onde as pessoas poderiam conversar e estabelecer vínculos a partir da experiência de chorar e aquilo que chamamos de choro marcante: um choro de alto grau de intensidade, que cria memória e cicatriz no corpo.

Essa relação entre arte e educação começa numa busca pela desierarquização entre as duas palavras. Primeiramente, é uma questão de linguagem e de como colocamos valores diferentes para as práticas e atuações no mundo. Agarrar a educação foi uma forma de entender também como essas palavras – educação e arte – são encaradas pelo estado. A condição da educação e do educador no Brasil é muito preocupante. A condição da arte e do artista no Brasil é também muito preocupante. E se nos preocupa é porque existem forças que nos impedem de exercer com qualidade a nossa prática. Pensar a educação amalgamada à arte é borrar os limites entre fazer arte e fazer educação: todo o meu trabalho é artístico e educativo.

DA: Sua prática busca também por aproximações possíveis entre o espaço institucional e corpos dissidentes que, citado por você, “de maneira sistêmica não pertencem aos circuitos de produção de conhecimento”. Em Remediação (2019), trabalho seu realizado no Museu Inimá de Paula, em Belo Horizonte, seu corpo criou ao mesmo tempo uma ponte e uma barreira entre o que acontece do lado de fora e do lado de dentro da instituição. Como você enxerga representação e representatividade nesses espaços?

RMdA: Representação é um processo que congela e fixa o sensível. Todo processo de localização racial tira o sensível do corpo, e se o sensível é subtraído, não existe espaço para improvisar. O que eu quero dizer é que, para o corpo marcado racialmente ou marcado também em termos de gênero, existe um programa a ser cumprido e um modelo de artista a ser copiado infinitamente como uma maneira de reensaiar os valores e o quadro colonial.

Hoje, arriscaria-me a dizer que começa a ser programado um novo modelo de artista racializado e gênero dissidente: o artista cujo tom apocalíptico, que anuncia o fim do mundo, incorpora o programa da destruição como parte do seu empenho ficcional. Não estou defendendo que precisamos ir contra esses modelos que de tempos em tempos surgem e se atualizam. Pelo contrário, acredito que exercer a liberdade é poder escolher seguir algum caminho. Contudo, defendo que toda e qualquer regra deve ser olhada com desconfiança, porque as regras e os programas congelam o sensível.

Em termos institucionais, eu gosto de destacar: sempre com um pé dentro e um pé fora, é assim que costumo estabelecer os vínculos institucionais. Estar entre o dentro e o fora é o que me assegura conjugar diversos saberes como pensadora, sem fazer barulho.

Acredito que a minha prática desorganiza os vínculos coloniais porque meu movimento no mundo é baseado eticamente em reordenamentos, piruetas na história, desorganização das normas e reviramentos estéticos. Me parece mais corajoso esses movimentos no mundo do que o movimento da destruição, que suspeito não operar efetivamente no problema.

Reordenar implica em compreender a trama complexa desses trapos de mundo e recoser esse mundo esfarrapado. O mundo já foi desencantado, e o meu trabalho é reencantá-lo. Mas não tenho a intenção de tornar as minhas palavras um manual a ser seguido, nesse sentido sou pouco ambiciosa.

Entendo-me como uma artista não inscrita no imperativo moral da destruição. Eu verdadeiramente prefiro os reviramentos, as cambalhotas e piruetas na história, porque elas não implicam em inscrever-me no programa da destruição do mundo. Todo o meu trabalho está assentado nesses gestos: o gesto de revirar, o gesto de mudar o ângulo, o gesto de botar de ponta cabeça, o gesto de chacoalhar.

Se posso falar de uma certa epistemologia no meu pensamento é a cambalhota. E a cambalhota tem suas raízes nos brincantes dos festejos populares e tradicionais. A cambalhota cria mobilidade para o sujeito, escapando das forças que tentam tirar o sensível. Já a destruição, bem, essa é mais uma das maneiras de se sentir do lado certo da história. A destruição é mais um dos procedimentos ostensivamente utilizados pelo marinheiro e sua caravela urticante, e eu não repito os procedimentos coloniais.

Gostaria de destacar, contudo, que tenho muito respeito por outras pessoas que pensam o mundo diferentemente da forma que eu penso o mundo. Fazer essa localização ética, política e estética me parece importante para aprofundarmos a discussão. É menos sobre quem está certa ou errada, e mais sobre entender a trama complexa que é viver neste cafundó do mundo.

Bloco do Choro | o bloco de uma pessoa só, 2018-2028, de Raylander Mártis dos Anjos. Ações anuais realizadas nos carnavais das capitais do Brasil. Foto: divulgação.

DA: Você propôs uma caixa de ferramentas de artista para o Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Desse método da caixa de ferramentas que você traz, é possível propor caminhos outros para a produção artística atual? Poderia explicar mais sobre o conceito da caixa?

RMdA: No Programa Vocacional, que neste ano está acontecendo de modo remoto, propus instrumentalizar quem me escuta para que cada um produza sua autonomia como artista. Mais do que ensinar um procedimento plástico, venho propondo oferecer caminhos muito simples, diria até mesmo bobos, para que cada artista vocacionade possa não depender de uma instituição para tutelar a sua obra. A Caixa de Ferramentas tem três tempos: imaginar a caixa, colocar desejos dentro da caixa e espalhar esses desejos do lado de fora. Primeiro você precisa escolher o que colocar nessa caixa, depois você precisa retirar o que colocou em busca de novos ordenamentos desses elementos no mundo, e esse gesto de colocar e tirar pode ser repetido ao longo dos anos.

No último podcast desse ciclo de orientações, eu proponho que cada um espalhe a Caixa de Ferramentas pelo espaço da casa, e sem nomear com os termos técnicos a atividade, já estamos discutindo o que pode vir a ser um pensamento espacial, escultórico e instalativo. Sem dar os nomes de escultura, instalação e espacialidade já estamos praticando por meio de um método simples, bobo e acessível esse modos de fazer e pensar.

No Programa Vocacional estou buscando tirar a verticalidade da pesquisa em arte e conectá-la com o doméstico, com aquilo que está ao alcance das mãos. A Caixa de Ferramentas precisa ser desmanchada em algum momento da produção artística, para então construirmos rearranjos, reordenamentos, piruetas nesse processo e novamente voltar a alimentá-la. Tanto a proposta da Caixa de Ferramentas, quando a do Ateliê de Bolso surgem numa relação com o fazer. Se construí esses métodos foi porque precisei adaptar o meu trabalho às condições de pobreza. Mesmo nessas condições decidi que iria estabelecer vínculos perenes com o meu pensamento, o meu fazer artístico e, principalmente, comigo mesma.

Existem muitas maneiras de iniciar um processo artístico, mas não podemos perder de vista o desejo. Se eu proponho um laboratório investigativo é para que seres desejantes encontrem a potência máxima dos seus desejos. E quando falo sobre essa potência, quero destacar que ela pode vir de diversos lugares: do desejo de contar histórias, de falar sobre os afetos, de repensar nossas relações na cidade, de comunicar as feridas, de comunicar os processos de adoecimento e até de falar sobre o que não conseguimos nomear. Quando me coloco como educadora, eu preciso criar compromissos comigo mesma, para além dos compromissos que crio como artista. Eu preciso me comprometer em acolher essas pessoas e os seus desejos plásticos, éticos, políticos e estéticos.

Trabalhos Escolares (série), 2018/____, de Raylander Mártis dos Anjos. Monotipia e óleo sobre papel. 42 x 29,7 cm (cada). Foto: divulgação.

DA: A promessa tornou-se parte essencial do seu processo, observada no seu texto publicado no site da Tenda de Livros. Algumas dessas promessas surgem em obras suas que cruzam os tempos. Pode falar mais dessas experiências quanto um fazer interdisciplinar e transversal?

RMdA: A primeira vez que prometi em arte foi em 2013, e considero essa promessa o meu primeiro trabalho. Essa primeira promessa significou passar a incorporar os marrons em minha vestimenta, desde então foram-se sete anos de incorporação. Nesse processo, compreendi que prometer anseia projetar a minha vida no futuro, que não está dado. Se as estatísticas me prometem a morte, eu prometo fazer trabalhos de longa duração como forma de estender a minha vida ao limite. Me pergunto: qual é a elasticidade no tempo de um corpo marcado para morrer?

Hoje entendo que a minha prática é pautada também numa relação com tempo, um outro tempo que não o tempo chronos. Julgo que, ao depender do tempo chronos, estou assinando à sentença de morte que me deram. Dito isso, preciso reordenar o tempo, e a promessa é o meio que encontrei de viver esse outro tempo, reordenando o tempo chronos.

Sendo eu uma pessoa que veio de condições limitadas, precisei prometer antes de fazer, e sigo prometendo porque não consigo executar tudo que desejo. Se eu prometo é também por estar em condições de inexequibilidade daquilo que planejo. Devia eu planejar coisas mais executáveis? Ou planejar coisas mais executáveis seria deixar de sonhar com a elasticidade da minha vida neste tempo da promessa?

Eu prefiro prometer e continuar imaginando coisas impossíveis, que no limite é a minha própria vida. E sonhar com coisas impossíveis está ao alcance das minhas mãos agora, porque essas mãos já tocaram o tempo da promessa. E se assim é, continuarei prometendo. Criando projetos impossíveis. Sendo o meu próprio museu: carregando roupas marrons no corpo, distribuindo fichas, imaginando ajuntamento de pessoas e projetos em escala arquitetônica.

Sobre a transversalidade* e interdisciplinaridade do meu trabalho, ela está posta quando eu afirmo conjugar saberes da brincadeira, educação, performance e escrita em uma amálgama que é a própria existência no tempo da promessa, podemos falar mais sobre isso em uma outra conversa.